ESPACE MEMBRE

“Zéro logement bouilloire” : une proposition de loi transpartisane pour adapter les logements aux fortes chaleurs

Alors que plusieurs vagues de chaleur ont déjà touché la France cet été, la Fondation pour le Logement des Défavorisés (anciennement Fondation Abbé Pierre) publie une étude alarmante sur la précarité énergétique estivale. À cette occasion, sept groupes parlementaires ont déposé une proposition de loi transpartisane visant à éradiquer les logements “bouilloires”, ces habitations devenues …

Alors que plusieurs vagues de chaleur ont déjà touché la France cet été, la Fondation pour le Logement des Défavorisés (anciennement Fondation Abbé Pierre) publie une étude alarmante sur la précarité énergétique estivale. À cette occasion, sept groupes parlementaires ont déposé une proposition de loi transpartisane visant à éradiquer les logements “bouilloires”, ces habitations devenues intenables en période de canicule.

Un phénomène structurel qui touche de plein fouet les plus vulnérables

D’après l’étude 2025 publiée par la Fondation, intitulée « Chaud dedans ! L’urgence d’adapter les logements bouilloires aux canicules », 42 % des Français déclarent avoir souffert de la chaleur dans leur logement en 2024, alors même que l’été avait été relativement tempéré. Le constat est sans appel : la précarité énergétique d’été est une réalité structurelle, qui s’aggravera avec la multiplication des épisodes caniculaires.

Les plus exposés sont les habitants des quartiers populaires, les personnes âgées, les enfants en bas âge, mais aussi les populations rurales vivant dans des logements anciens ou mal isolés.

Pour les petites villes, un enjeu de santé publique et d’aménagement durable

Le phénomène des “logements bouilloires” est une urgence sociale, écologique et sanitaire. Pour les élus locaux, il soulève de nombreuses questions :

-

comment adapter les logements du parc privé ou social à la hausse des températures ?

-

comment éviter le recours massif à la climatisation individuelle, qui aggrave le problème à long terme ?

-

comment articuler rénovation thermique, sobriété énergétique et confort d’été dans les plans d’aménagement et les PLUI ?

Une proposition de loi à suivre de près

La proposition de loi (PPL) "Zéro logement bouilloire" associant les députés de sept groupes politiques propose d'intégrer la surchauffe des logements dans la définition de la précarité énergétique, d'interdire les coupures d'électricité tout au long de l'année pour pouvoir utiliser des ventilateurs l'été. La note "confort d'été" du diagnostic de performance énergétique (DPE) pourrait également être affichée sur les annonces immobilières. Portée par plusieurs députés de différents bords politiques, dont Cyrielle Chatelain (Écologiste et Social), Lionel Causse (Ensemble pour la République), Emmanuel Grégoire (Socialistes et apparentés) et Aurélie Trouvé (La France insoumise) la PPL pourrait, à terme, devenir un outil structurant pour les collectivités. L’APVF continuera à suivre de près les discussions parlementaires sur ce texte et à porter la voix des petites villes dans le débat.

Pour aller plus loin : retrouvez l'étude complète sur le site de la Fondation pour le Logement.

Sénat : 16 propositions pour restaurer l'autonomie fiscale et "les capacités d'action" des collectivités

Cet article a été rédigé par Localtis, partenaire de l’APVF Consécration d’un principe d’autonomie fiscale, nouvelle instance de dialogue État-collectivités, nouveaux impôts attribués aux départements et régions… Après quatre mois de travaux, la commission d’enquête sénatoriale sur “la libre administration” et le financement des collectivités vient de formuler des recommandations destinées notamment à accélérer les …

Cet article a été rédigé par Localtis, partenaire de l'APVF

Consécration d'un principe d'autonomie fiscale, nouvelle instance de dialogue État-collectivités, nouveaux impôts attribués aux départements et régions… Après quatre mois de travaux, la commission d'enquête sénatoriale sur "la libre administration" et le financement des collectivités vient de formuler des recommandations destinées notamment à accélérer les investissements locaux dans la transition écologique.

Les "leviers de financement" dont disposent les collectivités territoriales "ne sont pas à la hauteur des enjeux d'avenir" que sont la transition écologique et le maintien des services publics de proximité, s'alarme une commission d'enquête sénatoriale sur "la libre administration" locale dans un rapport publié le 10 juillet.

Les collectivités devront "plus que doubler chaque année leur niveau actuel d’investissements climatiques à horizon 2030" pour respecter la trajectoire que s'est fixé la France en matière environnementale. Or, le système de financement des collectivités est "à bout de souffle", s'inquiète la commission créée à l'initiative du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. Ce dernier pointe la responsabilité des réformes de la fiscalité locale intervenues depuis 2017 : suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et son transfert à l'État... La suppression de pans entiers de la fiscalité locale due à ces réformes a eu des conséquences très dommageables, dénonce le rapporteur de la commission, l'écologiste Thomas Dossus : atténuation du "lien" entre le contribuable local et les collectivités, moindre "lisibilité" du paysage fiscal, dégradation de la "prévisibilité" des finances locales et croissance de "la dépendance" des collectivités à des concours financiers qui seront contraints dans les prochaines années.

Cette situation résulte aussi du "rendez-vous manqué" de la révision constitutionnelle de 2003, qui a consacré le principe d'autonomie financière des collectivités dans la Constitution. Car, contrairement aux intentions initiales, la réforme s'est révélée peu protectrice de la fiscalité locale.

De la CSG pour les départements

Pour réellement protéger l'autonomie fiscale locale, la commission propose d'inscrire ce principe dans la Constitution et de définir une part minimale de recettes sur lesquelles les collectivités ont un pouvoir de taux. Elle préconise aussi la reconnaissance d'une "autonomie en dépense" : les collectivités disposeraient de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses obligatoires, tout en possédant une marge de manœuvre pour financer des dépenses propres.

La commission veut par ailleurs "rétablir la confiance entre l'État et les collectivités territoriales", mise à mal par les réformes de la fiscalité, par la mise en place d'une nouvelle "instance de dialogue", dénommée "conseil d'orientation des finances locales". Ce dernier aurait des compétences plus étendues que l'actuel comité des finances locales (CFL), auquel il se substituerait. Il serait notamment chargé de "définir des trajectoires pluriannuelles" et d'"assurer le suivi de l’adéquation des recettes locales à l’évolution des charges des collectivités".

Mais, afin que les collectivités disposent des ressources pour faire face aux défis contemporains, la commission appelle à la mise en place d'"une fiscalité mieux adaptée à leurs compétences". A l'instar du rapport sur la décentralisation, qu'Éric Woerth a remis en mai 2024, elle préconise l'affectation aux départements d'une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) et aux régions d'une fraction de l'impôt sur les sociétés. A noter : la répartition de cette dernière serait territorialisée. Par ailleurs, la commission prône le maintien de la CVAE restante et le transfert de son produit, de l'État vers les régions. S'agissant des communes et de leurs groupements, elle se contente de préconiser la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux d'habitation - faute, selon elle, d'un consensus suffisant entre les acteurs sur les bases d'un nouvel impôt territorial.

"Prioriser" les aides les plus efficaces

Pas opposés à une fusion des dotations de l'État destinées à soutenir l'investissement local – mais à condition de sanctuariser certaines de ces dotations - les sénateurs prônent un meilleur ciblage des crédits concernés, notamment le fonds vert. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, ils appellent aussi à "prioriser les dispositifs à plus fort rendement", citant l'exemple du fonds chaleur qui présente de très bons résultats en matière de réduction de la pollution au gaz carbonique.

La commission estime par ailleurs qu'"une majorité de collectivités dispose d’une bonne capacité d’autofinancement et de marges supplémentaires pour s’endetter". Elle appelle toutefois à la "vigilance", car "une dette verte reste une dette".

Les réformes préconisées "nécessitent un travail de longue haleine", a estimé le rapporteur de la commission d'enquête, lors d'une conférence de presse, le 10 juillet. A court terme, a poursuivi Thomas Dossus, les sénateurs vont surtout "vérifier [dans le projet de loi de finances pour 2026, lequel sera présenté au début de l'automne] que les compensations promises à l'euro près ne vont pas être rognées une nouvelle fois". Les annonces de François Bayrou ce mardi 15 juillet, avec une "contribution" de 5,3 milliards d'euros prévue du côté des collectivités locales incluant une reconduction du "Dilico" et une baisse d'une partie des dotations d'investissement, ne semblent guère aller dans ce sens.

Refondation de l’Etat local : l’APVF se prononce pour une véritable déconcentration

Face au constat d’une action de l’État éclatée, illisible et peu efficace, le Premier ministre François Bayrou a présenté, le 8 juillet 2025 à Chartres, les grands axes de sa réforme de l’Etat territorial. Un décret devrait être présenté en ce sens en Conseil des ministres la dernière semaine de juillet. La réforme devrait se …

Face au constat d’une action de l’État éclatée, illisible et peu efficace, le Premier ministre François Bayrou a présenté, le 8 juillet 2025 à Chartres, les grands axes de sa réforme de l’Etat territorial. Un décret devrait être présenté en ce sens en Conseil des ministres la dernière semaine de juillet.

La réforme devrait se structurer autour de deux leviers majeurs : le renforcement du pouvoir de pilotage des préfets et l’élargissement de leur capacité d’adaptation locale.

1. Renforcement du rôle stratégique du préfet

Jusqu’à présent, le préfet avait un rôle central dans la coordination de l’action de l’État localement, mais sans disposer d’un véritable levier sur les services déconcentrés spécialisés (éducation, finances publiques, santé…) ni sur les opérateurs nationaux présents dans les territoires. Son pouvoir restait largement administratif et consultatif, limité par les prérogatives sectorielles des ministères et des établissements publics nationaux.

La réforme marque une rupture nette en consacrant le préfet comme véritable autorité de pilotage stratégique au niveau local. Il est qualifié par le Gouvernement de "chef d’orchestre" de l’action territoriale de l’État, ce qui signifie :

- Il est désormais associé aux processus de nomination, d’évaluation et de fixation des objectifs des chefs de services déconcentrés, y compris ceux n’étant pas sous son autorité directe, comme les directeurs départementaux des finances publiques ou les responsables de l’Éducation nationale.

- Il devient délégué territorial unique des grands opérateurs de l’État (ANCT, Ademe, Anah…), ce qui lui permet de donner des directives, demander des réexamens, et suspendre temporairement des décisions locales prises par ces établissements lorsqu’elles ont un impact territorial significatif.

- Il bénéficie d’un droit de regard renforcé sur les subventions et aides versées localement par ces opérateurs, y compris sur les projets d’aide financière significative. Ces entités devront également transmettre chaque année un bilan d’activité local au préfet.

2. Pouvoirs accrus d’adaptation locale et de dérogation

Avant la réforme, le pouvoir de dérogation du préfet était encadré par un décret de 2017 généralisé en 2020, qui limitait les dérogations possibles à sept domaines précis (urbanisme, logement, action sociale, etc.), et uniquement sur des décisions individuelles. Ce pouvoir, bien que théoriquement utile, était peu utilisé du fait d’une insécurité juridique, d’un manque d’instruction claire, et d’une certaine frilosité administrative.

Le Gouvernement a décidé de supprimer ces limitations thématiques, pour permettre au préfet de déroger à toute norme relevant de son champ de compétence, dès lors qu’il s’agit de décisions individuelles (non réglementaires). Ce pouvoir sera consacré par la loi, pour sécuriser pénalement les préfets et lever les blocages administratifs.

Par ailleurs, le préfet se voit attribuer de nouveaux leviers d’intervention sur la structuration territoriale des services publics :

- Il émettra désormais un avis préalable obligatoire sur toute modification de l’implantation de services ouverts au public, y compris la carte scolaire du premier degré, l’organisation des services des finances publiques, et les projets de réorganisation de l’offre de soins portés par les ARS.

- La fongibilité des crédits de l’État est élargie au plan local, sous son autorité, pour permettre l’arbitrage entre différentes actions financées, en fonction des priorités territoriales.

- Enfin, la territorialisation des appels à projets devient la règle : les campagnes de subvention à destination des collectivités, entreprises ou associations ne seront plus pilotées par les administrations centrales, mais sous la responsabilité locale du préfet.

Statut de l’élu : le compte n’y est pas tout à fait !

L’Assemblée nationale a achevé, jeudi 10 juillet, l’examen et le vote en première lecture de la proposition de loi sur le statut de l’élu local, un texte très attendu par les élus locaux. Mais pour l’Association des Petites Villes de France (APVF), présidée par Christophe Bouillon, ancien député et maire de Barentin, le dispositif adopté …

L’Assemblée nationale a achevé, jeudi 10 juillet, l’examen et le vote en première lecture de la proposition de loi sur le statut de l’élu local, un texte très attendu par les élus locaux. Mais pour l’Association des Petites Villes de France (APVF), présidée par Christophe Bouillon, ancien député et maire de Barentin, le dispositif adopté reste en deçà des attentes, notamment sur la revalorisation des indemnités des maires.

Sujet tabou par excellence, l’article 1 de la proposition de loi aborde la question de la revalorisation des indemnités des maires. Alors que le texte issu du Sénat prévoyait une revalorisation générale de 10 % de toutes les indemnités des maires, et que la commission des lois de l’Assemblée nationale avait adopté cette disposition, un amendement du gouvernement présenté à l’Assemblée

L’Assemblée nationale a achevé l’examen de la proposition de loi sur le statut de l’élu local, marquée par des choix contestés sur la revalorisation des indemnités des maires. Jugé inéquitable par l’Association des Petites Villes de France (APVF), le dispositif finalement adopté ne répond pas aux attentes des petites villes. À l’approche de la seconde lecture prévue au Sénat à l’automne, l’Association reste mobilisée pour obtenir des avancées à la hauteur de l’engagement des élus locaux.

Sujet tabou par excellence, l’article premier de la proposition de loi abordait la question de la revalorisation des indemnités de fonction. Le texte initial, voté au Sénat, prévoyait une augmentation uniforme de 10 % pour toutes les strates. Cette orientation avait été confirmée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, avant qu’un amendement du gouvernement ne propose un système différencié : 8 % pour les communes de moins de 3 500 habitants, 4 % pour celles de 3 500 à 200 000 habitants, et zéro au-delà.

En séance publique, c’est un amendement déposé par Blandine Brocard (Démocrates) qui avait initialement été adopté, prévoyant une augmentation plus favorable aux petites villes : 3,64 % pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants, et 3,08 % pour celles de 10 000 à 19 999 habitants. Mais cet équilibre a finalement été renversé en seconde délibération. Un amendement présenté par les députés Le Gac et Delautrette a redéfini les taux, alignant les revalorisations des maires sur celles votées pour les adjoints : +10 % pour les communes de moins de 500 habitants, +8 % jusqu’à 3 499 habitants, +6 % jusqu’à 9 999 habitants, et +4 % jusqu’à 19 999 habitants. Au-delà de 20 000 habitants, aucune augmentation n’a été retenue.

Le compte n’y est donc pas, et l’APVF entend continuer à mener le combat pour une plus juste revalorisation des maires de petites villes lors de l’examen du texte en deuxième lecture au Sénat.

Par ailleurs, mardi 9 juillet, les députés ont adopté un amendement du gouvernement, modifié par la commission des lois, prévoyant une augmentation dégressive des indemnités des adjoints au maire pour les communes de moins de 20 000 habitants, allant de 10 à 4 %, en fonction de la taille de la commune. Là encore, cette mesure est présentée comme un effort ciblé en faveur des petites collectivités.

Enfin, contre l’avis du gouvernement, les députés ont voté un article permettant aux élus locaux d’acquérir un trimestre de retraite par mandat, dans la limite de huit. Cette disposition, soutenue par plusieurs associations d’élus, vise à reconnaître l’impact réel de l’engagement local sur les carrières professionnelles, mais fait l’objet de fortes réserves de la part de l’exécutif, en raison de son coût estimé à 45 millions d’euros par an.

Le vote final du texte en première lecture a eu lieu jeudi 10 juillet. L’APVF restera pleinement mobilisée pour que les attentes des élus des petites villes soient enfin prises en compte à la hauteur de leur engagement lors de la suite des discussions parlementaires.

Marchés publics d'assurance des collectivités : le nouveau guide est en ligne

Cet article a été entièrement rédigé par Localtis, partenaire de l’APVF Le gouvernement poursuit la mise en œuvre de solutions visant à aider les collectivités à assurer leurs biens. Dernière initiative : la publication d’un guide pratique des marchés publics d’assurance des collectivités territoriales. Bercy annonce aussi travailler à un mécanisme de garantie par l’État …

Cet article a été entièrement rédigé par Localtis, partenaire de l'APVF

Le gouvernement poursuit la mise en œuvre de solutions visant à aider les collectivités à assurer leurs biens. Dernière initiative : la publication d'un guide pratique des marchés publics d'assurance des collectivités territoriales. Bercy annonce aussi travailler à un mécanisme de garantie par l'État des dommages résultant d'émeutes.

Près de trois mois après le "Roquelaure de l'assurabilité des collectivités territoriales", le gouvernement s'attache à mettre en œuvre dans le calendrier prévu les diverses annonces qui avaient été faites à l'occasion de cette rencontre entre acteurs publics locaux et assureurs, sous l'égide du Premier ministre. Ainsi, les solutions envisagées par l'exécutif pour aider les collectivités à résoudre les difficultés qu'elles rencontrent à assurer leurs biens montent petit à petit en puissance. L'entourage du ministre de l'Aménagement du territoire a tenu à le faire savoir à la presse, ce 9 juillet, au cours d'un point presse, qui a été l'occasion d'annoncer la publication d'un guide des marchés publics d'assurance des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Destiné tant aux élus et agents territoriaux qu'aux assureurs, l'ouvrage(Lien sortant, nouvelle fenêtre) "a pour vocation d'expliquer de façon pédagogique les principales règles qui encadrent la préparation, la passation et l'exécution des marchés publics d'assurance (…) de tout acheteur public local", peut-on lire dans l'introduction.

Le document de 91 pages a été élaboré par un groupe de travail mis en place par la direction des Affaires juridiques et la direction générale du Trésor du ministère de l'Économie et représentant toutes les parties (notamment les acheteurs des collectivités territoriales). Répondant à une préconisation du rapport Chrétien-Dagès sur l'assurabilité des biens des collectivités locales, il vient actualiser un "guide pratique pour la passation des marchés publics de prestation d'assurance des collectivités locales", dont la première édition avait été diffusée en 2008.

Déjà cinq dossiers pour CollectivAssur

La version issue des travaux de ces derniers mois vise à "contribuer à une meilleure compréhension entre assureurs et collectivités". Dans ce but, il se présente comme "un outil d'aide à la détermination et à l'expression des besoins en matière d'assurances, à la passation et à l'exécution des marchés publics d'assurances". L'ouvrage signale aussi à cet effet de très nombreuses bonnes pratiques. On notera que le guide n'aborde pas la commande publique en matière de protection sociale complémentaire et d'assurance statutaire, compte tenu de ses spécificités. En revanche, il est accompagné d'outils pratiques : modèles d'inventaire et de relevé de sinistralité et cahier des clauses particulières.

La publication de ces outils intervient une semaine après le lancement de la cellule d’appui aux collectivités territoriales baptisée "CollectivAssur". L'équipe de quatre cadres spécialistes des questions d'assurance et financée par France Assureurs a déjà été saisie de cinq dossiers concernant des collectivités qui ne sont pas parvenues à trouver de solution d’assurance ou connaissant des difficultés avec leur assureur, indique Bercy. "Ce n'est pas un tsunami, mais on voit bien que l'outil répond à un besoin et avec les salons des différentes collectivités territoriales [qui auront lieu à l'automne] il y aura un effet d'entraînement", se raisonne l'entourage d'Éric Lombard.

Ce dernier rappelle aussi qu'un décret et un arrêté, publiés le 3 juillet, ont modifié certaines caractéristiques des franchises applicables aux contrats d'assurance conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements (voir notre article). Ces dispositions étaient attendues des élus locaux.

Garantie des dommages liés à des émeutes

En revanche, un peu plus d'un mois après la transmission aux préfets d'une circulaire dans laquelle le gouvernement demande à ceux-ci d'élaborer, en lien avec les associations départementales d'élus locaux, un diagnostic sur "la réalité des problématiques rencontrées par les collectivités" en matière d'assurance (voir notre article), seul un bilan partiel peut être fait. Mais certains préfets comme celui des Hauts-de-France ont déjà rendu leur copie. "Les retours qu'on a sont plutôt positifs, résume-t-on au cabinet du ministre de l'Aménagement du territoire, François Rebsamen. D'abord, nous ne sommes pas surpris par ce qu'indiquent les préfets. Ensuite, ceux-ci ont déjà trouvé, pour l'essentiel des communes concernées, des solutions au niveau local en discutant avec les représentants locaux des assureurs", souligne-t-on.

Le gouvernement a d'autres projets dans ses cartons, dont la création d'une "garantie" des dommages résultant d'émeutes, qui pourrait intéresser beaucoup les exécutifs locaux. Le dispositif, sur lequel Bercy planche depuis le mois de janvier, s'appliquerait y compris à la Nouvelle-Calédonie – alors que celui prévu par la proposition de loi du sénateur Jean-François Husson n'inclurait pas ce territoire. La solution envisagée par le ministère reposerait "a priori" sur l'engagement de la garantie de l'État. La mesure pourrait être incluse dans le prochain projet de loi de finances.

Le taux de pauvreté en France atteint son niveau le plus élevé depuis 30 ans

Le taux de pauvreté en France a atteint en 2023 son niveau le plus élevé depuis que l’Insee le calcule, c’est-à-dire depuis 30 ans. C’est ce qui ressort de la dernière étude Niveau de vie et pauvreté de l’Insee, qui porte sur les données de 2023. Alors que le niveau de vie médian progresse, globalement, …

Le taux de pauvreté en France a atteint en 2023 son niveau le plus élevé depuis que l'Insee le calcule, c’est-à-dire depuis 30 ans. C’est ce qui ressort de la dernière étude Niveau de vie et pauvreté de l’Insee, qui porte sur les données de 2023.

Alors que le niveau de vie médian progresse, globalement, dans le pays, le niveau de vie des ménages les plus modestes diminue. Ce constat risque de s’aggraver avec la cure d’austérité annoncée par le gouvernement.

En 2023, le niveau de vie annuel médian des personnes vivant dans un logement ordinaire en France métropolitaine progresse plus vite que l’inflation (+0,9 % en euros constants), grâce à une conjoncture qui reste favorable à l’emploi salarié et au dynamisme des revenus financiers. La hausse des revenus financiers soutient également le niveau de vie des ménages les plus aisés, qui augmente nettement.

À l’inverse, le niveau de vie des ménages les plus modestes recule en euros constants, en raison notamment de la hausse du nombre de ménages déclarant de faibles revenus d'activité indépendante et de la non-reconduction des mesures exceptionnelles de soutien au pouvoir d’achat mises en place en 2022.

Dans ce contexte, les inégalités de niveau de vie sont en hausse. Le taux de pauvreté augmente fortement (15,4 % après 14,4 % en 2022, soit +0,9 point du fait des arrondis) et atteint son niveau le plus élevé depuis 1996, année où débute la série. En 2023, 9,8 millions de personnes occupant un logement ordinaire en France métropolitaine vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. La hausse du taux de pauvreté touche plus particulièrement les familles monoparentales et les enfants, tandis que les retraités sont moins affectés. Cependant, l’intensité de la pauvreté, mesurée par l’écart entre le niveau de vie médian des personnes pauvres et le seuil de pauvreté, est en léger recul en 20 ans.

Pour télécharger l’étude complète, cliquer ici.

Le Parlement entérine la loi Duplomb sur la simplification agricole

Le 8 juillet, le Parlement a adopté définitivement la loi dite « Duplomb », visant à alléger un ensemble de contraintes réglementaires pesant sur le secteur agricole. Si ce texte a été commenté principalement à l’aune des débats nationaux, ses conséquences pourraient être particulièrement sensibles pour les petites villes, à l’intersection des dynamiques agricoles, environnementales …

Le 8 juillet, le Parlement a adopté définitivement la loi dite « Duplomb », visant à alléger un ensemble de contraintes réglementaires pesant sur le secteur agricole. Si ce texte a été commenté principalement à l’aune des débats nationaux, ses conséquences pourraient être particulièrement sensibles pour les petites villes, à l’intersection des dynamiques agricoles, environnementales et d’aménagement territorial.

Parmi les évolutions notables, la loi modifie les procédures applicables aux projets agricoles soumis à autorisation environnementale. Elle substitue les deux réunions publiques (ouverture et clôture) prévues par la loi Industrie verte par deux permanences en mairie. Si cette mesure est présentée comme un facteur de simplification et d’apaisement du dialogue local, elle réduit de facto les espaces de débat contradictoire formalisés, ce qui pourrait fragiliser l’acceptabilité sociale des projets, notamment dans les petites villes où les conflits d’usages sont souvent concentrés.

Autre point majeur, l’article 5 reconnaît un « intérêt général majeur » aux projets de stockage d’eau (mégabassines), sous réserve d’une concertation territoriale et d’engagements en matière de sobriété hydrique. Cette présomption juridique renforce la sécurisation administrative de tels projets, en leur conférant un statut prioritaire face aux contraintes environnementales. Pour les petites villes, souvent chefs-lieux de bassins agricoles, cela pose la question de la gouvernance locale de l’eau : comment articuler les projets agricoles, les droits des autres usagers (industriels, particuliers, réseaux d’eau potable) et les impératifs de résilience écologique ?

Par ailleurs, la réintroduction temporaire, par dérogation, d’un insecticide néonicotinoïde (acétamipride) interroge sur les stratégies de transition agro-environnementale à l’échelle locale. Les collectivités, qui s’engagent de plus en plus dans des politiques alimentaires territorialisées ou des PCAET, devront anticiper les éventuelles tensions entre les exigences agricoles et les attentes environnementales.

Enfin, l’évolution du cadre d’action de l’Office français de la biodiversité (OFB), avec l’autorisation de port de caméras individuelles et la tutelle renforcée du préfet, marque un tournant institutionnel qui impactera la régulation environnementale sur le terrain.

La saisine du Conseil constitutionnel annoncée par plusieurs groupes parlementaires pourrait, à court terme, influer sur l’applicabilité de certaines dispositions, en particulier celles touchant à la Charte de l’environnement.

ZAN et fiscalité de l'aménagement, un pilotage à l’aveugle

Alors que les collectivités sont en première ligne pour mettre en œuvre la trajectoire Zéro Artificialisation Nette (ZAN), l’Association des Petites Villes de France (APVF), représentée par Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry et membre de son Bureau, a été auditionnée par l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD). Cet échange a permis de …

Alors que les collectivités sont en première ligne pour mettre en œuvre la trajectoire Zéro Artificialisation Nette (ZAN), l’Association des Petites Villes de France (APVF), représentée par Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry et membre de son Bureau, a été auditionnée par l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD).

Cet échange a permis de porter la voix des petites villes face à une ambition partagée, la sobriété foncière, mais encore très imparfaitement accompagnée.

L’un des messages clés portés par l’APVF est clair : les maires naviguent à vue. À l’absence d’un tableau de bord lisible sur la trajectoire foncière s’ajoute une incertitude fiscale croissante. Cette double opacité pousse les élus à des arbitrages structurels sur l’urbanisme, le logement ou le développement économique, sans visibilité à trois ans. Un risque systémique pour la cohérence de la planification territoriale.

Une méthode à réinterroger

Sébastien Eugène a également mis en lumière une contradiction majeure dans la méthode actuelle :

« Le ZAN s’appuie sur le foncier consommé dans le passé pour déterminer le futur planifié. Or, dans les territoires, il est possible de diviser par deux la consommation foncière future — mais à condition d’un soutien massif en ingénierie et en financement. Par contre, nous sommes incapables aujourd’hui d’adapter nos documents d’urbanisme à une baisse de 75 % des zones urbanisables ! »

En effet, comme l’illustre le cas du SCoT du Sud de l’Aisne, les taux de réalisation effectifs tournent autour de 50 % sur dix ans. En l’état, la logique du ZAN revient donc à restreindre de manière excessive les zones ouvertes à l’urbanisation, sans garantie de faisabilité opérationnelle.

Autre point d’alerte : la prise en compte intégrale, dans les quotas fonciers, des zones urbanisables à horizon 6 ans, même lorsqu’elles ont peu de chances de se concrétiser. Le manque de souplesse et de différenciation territoriale pénalise les petites villes.

Revoir la fiscalité de l'aménagement pour inciter

Au-delà de ces éléments techniques, l’APVF a tenu à rappeler plusieurs lignes rouges politiques. Il ne peut y avoir de transition foncière sans compensation financière. Il ne peut y avoir d’équité sans différenciation territoriale. Il ne peut y avoir de sobriété sans ingénierie. Et il ne peut y avoir d’ambition sans refonte de la fiscalité de l’aménagement.

Dans un contexte où les maires doivent arbitrer, sans visibilité budgétaire, des choix structurants en matière d’urbanisme, de logement ou de développement économique, la réforme du ZAN risque, faute d’un cadre clair et équitable, de fragiliser durablement l’action publique locale.

L’association plaide donc pour une réforme cohérente de la fiscalité de l’aménagement, une concertation territoriale renforcée avec les services de l’État, et un accompagnement différencié selon les capacités et les contraintes des territoires.

L’APVF l’a réaffirmé lors de cette audition : elle est pleinement engagée dans la transition écologique et foncière. Mais cette ambition ne pourra être partagée durablement que si elle repose sur un socle de justice territoriale, d’anticipation budgétaire et de dialogue structuré.

Accès aux soins : le rapport Naegelen-Rousset trace les priorités pour réformer le système

Le rapport de la commission d’enquête sur l’organisation du système de santé et les difficultés d’accès aux soins a été présenté le mercredi 9 juillet à l’Assemblée nationale. Après cinq mois d’auditions, les élus livrent un diagnostic sévère sur l’état du système de santé français, dénonçant des inégalités sociales, territoriales, statutaires et financières jugées « insupportables », …

Le rapport de la commission d’enquête sur l’organisation du système de santé et les difficultés d’accès aux soins a été présenté le mercredi 9 juillet à l’Assemblée nationale. Après cinq mois d’auditions, les élus livrent un diagnostic sévère sur l’état du système de santé français, dénonçant des inégalités sociales, territoriales, statutaires et financières jugées « insupportables », et proposant notamment une restructuration des agences régionales de santé (ARS).

Pilotée par Jean-François Rousset (Ensemble pour la République) et Christophe Naegelen (LIOT), la commission avait été mise en place à l’initiative du groupe LIOT, usant de son droit de tirage. Son objectif affiché : « résoudre la crise » ou, à tout le moins, apporter des réponses concrètes aux difficultés d’accès aux soins rencontrées par les Français.

Le rapport pointe notamment la désertification médicale : environ 11 % de la population vit aujourd’hui dans un territoire en situation de désert médical avancé. Les causes identifiées remontent à plusieurs décennies, notamment à la politique de régulation des effectifs médicaux : en 1973, la France formait environ 7 500 médecins par an, contre moins de 4 000 entre 1983 et 2003, avec un point bas à 3 500 en 1993. À cela s’ajoutent un vieillissement démographique, l’évolution des attentes des jeunes médecins en matière de temps de travail, et une multiplication des départs d’étudiants en santé à l’étranger.

Si la suppression du numerus clausus en 2020 et son remplacement par le numerus apertus devrait, à terme, augmenter le nombre de praticiens formés, les effets ne seront visibles qu’au bout de plusieurs années, la durée moyenne de formation restant de dix ans. Le rapport table ainsi sur 33 000 nouveaux médecins dans les trois prochaines années, en incluant ceux formés à l’étranger.

La commission propose plusieurs mesures structurantes : réduction de la durée des études de médecine générale à huit ans par suppression de la quatrième année, condensation des trois premières années en deux ans, et recours accru aux passerelles. Plus innovant, elle recommande une alternance en cabinet pour les futurs médecins généralistes, afin de faciliter le transfert de patientèle et l’ancrage territorial.

L’organisation du système de santé est également ciblée. Selon Christophe Naegelen, les ARS sont devenues des structures « déconnectées complètement des préoccupations des concitoyens et des professionnels de santé ». Trop dispersées entre de multiples compétences, elles devraient, selon lui, se recentrer sur l’offre de soins, avec une redistribution des autres missions aux collectivités ou à d’autres administrations. La commission préconise en parallèle la création d’un sous-préfet délégué à l’accès aux soins au niveau départemental.

Le rapport aborde aussi les déséquilibres entre secteur public et secteur privé, dénonçant une forme de concurrence déloyale. Selon le rapporteur, certains établissements privés privilégient les activités les plus lucratives, concentrées sur les horaires de jour, tandis que la charge des soins non programmés pèse quasi exclusivement sur l’hôpital public. Pour y remédier, il propose l’instauration d’un malus financier sur les dotations forfaitaires des établissements privés qui ne participent pas à la permanence des soins.

Enfin, Jean-François Rousset a salué la qualité des travaux, soulignant toutefois des points de divergence et rappelant l’importance des dynamiques positives en cours, notamment le transfert de compétences et l’exercice coordonné dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

Ce rapport devrait alimenter les débats parlementaires des prochains mois, notamment dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), et pose les bases d’une réflexion plus large sur les besoins d’investissement en santé à moyen et long terme.

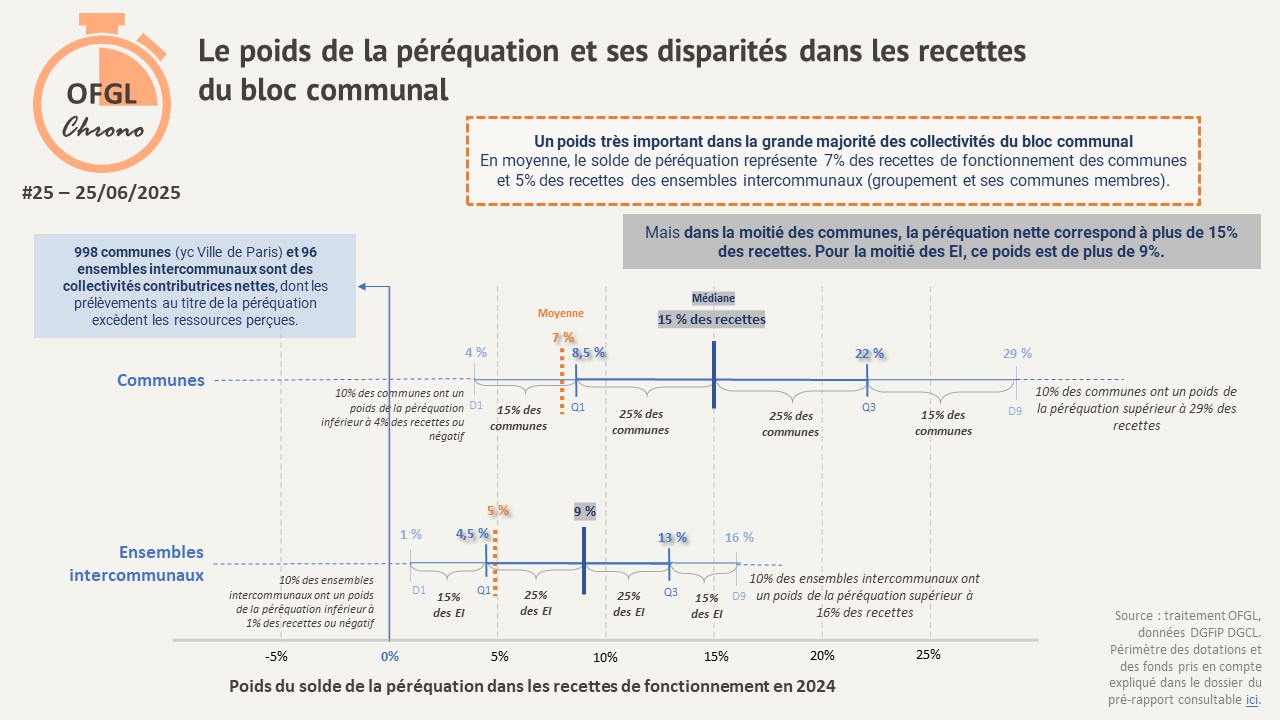

OFGL Chrono #25 – La péréquation financière au cœur des ressources du bloc communal

Le dossier thématique du pré-rapport de l’OFGL 2025 propose cette année un focus particulier sur la péréquation dans le bloc communal. A travers l’ensemble des mécanismes de fonds et dotations concernant les communes et les groupements à fiscalité propre, les flux de péréquation pour le bloc communal correspondent à 10,9 Md€ de ressources et …

Le dossier thématique du pré-rapport de l’OFGL 2025 propose cette année un focus particulier sur la péréquation dans le bloc communal.

A travers l’ensemble des mécanismes de fonds et dotations concernant les communes et les groupements à fiscalité propre, les flux de péréquation pour le bloc communal correspondent à 10,9 Md€ de ressources et 3,6 Md€ de prélèvements, soit un solde de 7,3Md€ représentant l’équivalent de 101 €/habitant à l’échelle du bloc communal.

⬆️ Ce solde pèse fortement pour de nombreuses collectivités. Pour 75% des communes, il représente plus de 8,5% des recettes de fonctionnement, et pour la moitié des communes, il dépasse 15% de ces recettes. Pour la moitié des ensembles intercommunaux (groupements à fiscalité propre et leurs communes membres), ce poids est de plus de 9%.

Quand ils sont bénéficiaires nettes, les communes et les ensembles intercommunaux perçoivent en moyenne près de 130€/hab.

⬇️A l’inverse, pour 998 communes (dont la Ville de Paris) et 96 ensembles intercommunaux, les prélèvements au titre de la péréquation (écrêtements, FPIC, FSRIF, …) sont plus importants que les ressources éventuellement perçues à ce même titre. Il s’agit donc de collectivités contributrices nettes. En moyenne pour ces communes et ensembles intercommunaux, cette contribution représente l’équivalent d’environ 4,6% de leurs recettes de fonctionnement consolidées. Mais ces moyennes sont tirées par certains gros contributeurs : pour 75% de ces communes, leur contribution équivaut à moins de 2,7 % de leurs recettes de fonctionnement.

⏩ Qu’est-ce qui caractérise les territoires les plus contributeurs ou les plus dépendants à la péréquation ? Quelle est leur répartition géographique ? Ces différences de situation vis-à-vis de la péréquation se retrouvent-elles dans les résultats financiers 2024 des collectivités du bloc communal ?

La suite du dossier thématique éclaire ces questions, il est à lire ici : Télécharger le pré-rapport 2025 de l'OFGL

Toutes les infographies OFGL Chrono sont publiées sur la page LinkedIn de l’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales et sur data.ofgl.fr.