ESPACE MEMBRE

Lancement de la saison thématique du club PVD sur le logement : Laurence Porte, Vice-présidente de l'APVF, intervient

Vendredi dernier, la saison thématique du club du programme Petites villes de demain a été lancée. Le thème de cette semaine : “Répondre aux enjeux du logement dans les PVD”. Laurence Porte, vice-présidente de l’APVF et maire de Montbard (Côte d’Or), est intervenue pour rappeler la prégnance de l’enjeu du logement dans les petites villes. …

Vendredi dernier, la saison thématique du club du programme Petites villes de demain a été lancée. Le thème de cette semaine : "Répondre aux enjeux du logement dans les PVD". Laurence Porte, vice-présidente de l'APVF et maire de Montbard (Côte d'Or), est intervenue pour rappeler la prégnance de l'enjeu du logement dans les petites villes.

Dans le cadre du club du programme Petites villes de demain, la saison thématique sur l'enjeu du logement dans les PVD a été lancée. Après l'ouverture du webinaire par la ministre des collectivités locales Dominique Faure, Laurence Porte, vice-présidente de l'APVF et maire de Montbard, a pu intervenir.

Elle a notamment rappelé l'hétérogénéité des enjeux du logement dans les petites villes, qui va de la zone tendue pour les petites villes périurbaines aux zones détendues pour les bourgs-centres ruraux. Rénovation thermique du parc immobilier, artificialisation des sols, vacance des logements, les défis sont multiples et les élus ne le savent que trop bien.

Il est clair qu'à l'heure de l'inflation et de l'accroissement des taux d'intérêt, la question du logement se fait de plus en plus pressante. Certains vont jusqu'à qualifier la situation de bombe sociale à retardement.

Face à cela, Madame Porte a notamment rappelé la difficulté des petites villes qui doivent naviguer entre les normes nombreuses, les difficultés d'accès à l'ingénierie et les difficultés d'accès aux financements.

"Fausse consigne" pour le recyclage des bouteilles plastiques : l'APVF salue l'abandon par le gouvernement du projet

Après 4 années de concertation et d’études d’évaluation, les associations de collectivités saluent solennellement la décision du gouvernement portée par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, d’écarter le projet de fausse consigne pour recyclage des bouteilles plastiques. Les représentants des collectivités appellent désormais le gouvernement à mettre en …

Après 4 années de concertation et d’études d’évaluation, les associations de collectivités saluent solennellement la décision du gouvernement portée par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, d’écarter le projet de fausse consigne pour recyclage des bouteilles plastiques.

Les représentants des collectivités appellent désormais le gouvernement à mettre en œuvre dans les plus brefs délais un plan ambitieux d’accélération de la prévention, du réemploi, de la collecte sélective et du recyclage des emballages, s’appuyant sur la mobilisation générale de tous les acteurs (metteurs sur le marché, distribution, éco organismes, collectivités, État, ONG) et s’inspirant des propositions des associations de collectivités, mais aussi des autres acteurs de la filière avec un mot d’ordre : « moins d’emballages et des emballages triés partout, tout le temps et par tout le monde ! » pour atteindre les objectifs de la France et de l’Union européenne.

Les associations de collectivités se mettent à la disposition du gouvernement pour participer activement à la mise en place de cette nouvelle stratégie française d’économie circulaire multi-acteurs, qui doit trouver toute sa place, en terme de moyens mis en œuvre, dans la planification écologique présentée par le Président de la République le 25 septembre dernier, au bénéfice de la transition écologique et de la lutte contre la pollution plastique, de la protection du pouvoir d’achat des Français, et des services publics locaux et, in fine, de la cohésion territoriale.

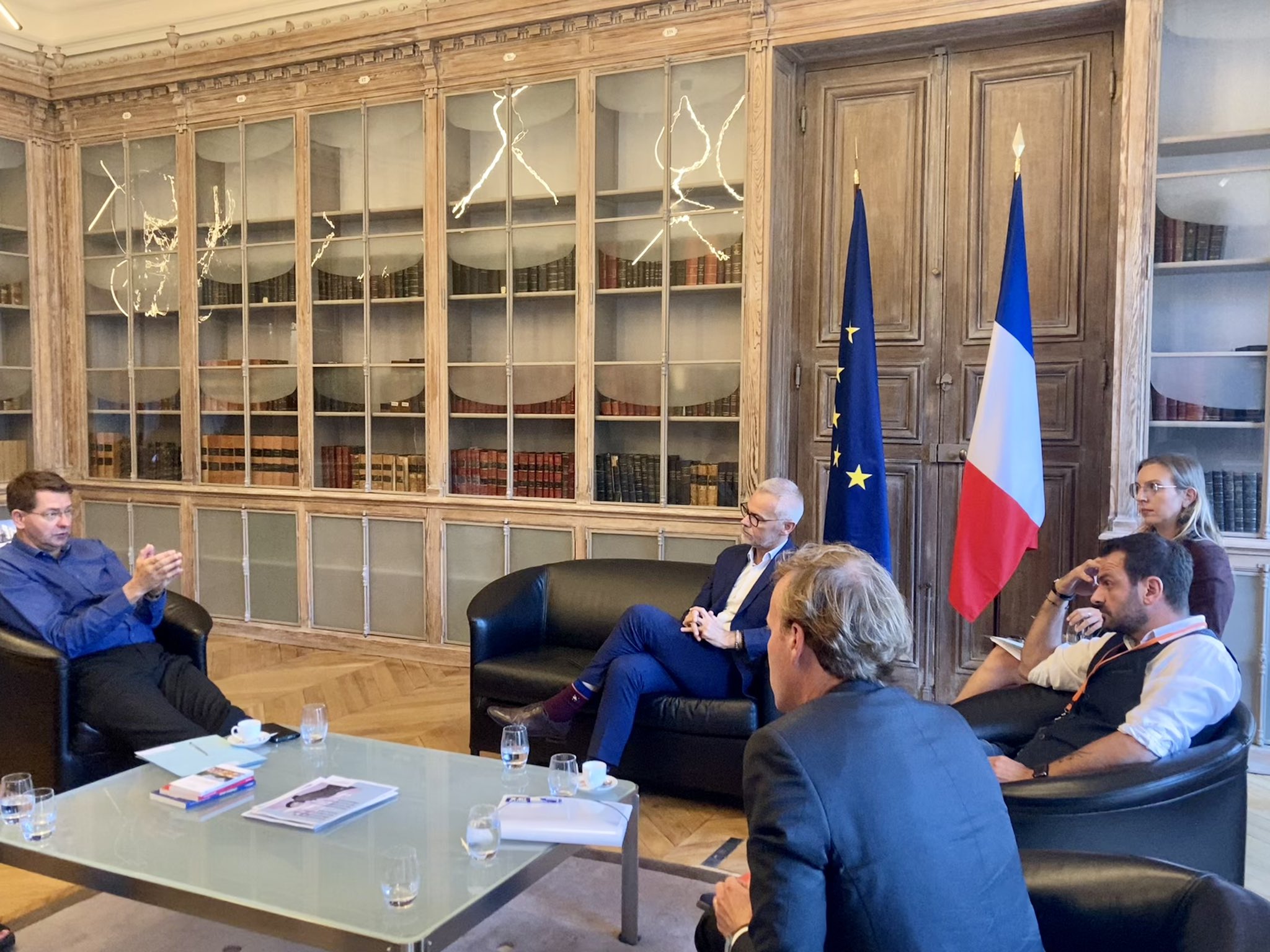

Crise du logement : les maires des petites villes rencontrent Patrice Vergriete, Ministre chargé du logement

Le lundi 2 octobre, une délégation de l’Association des Petites Villes de France (APVF) composée de son président Christophe Bouillon, Maire de Barentin, et des vice-présidents Harold Huwart, Maire de Nogent-le-Rotrou et de Romain Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine, a été reçue à l’Hôtel de Roquelaure par le Ministre délégué chargé du Logement, Patrice Vergriete. Simplification des normes, …

Le lundi 2 octobre, une délégation de l’Association des Petites Villes de France (APVF) composée de son président Christophe Bouillon, Maire de Barentin, et des vice-présidents Harold Huwart, Maire de Nogent-le-Rotrou et de Romain Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine, a été reçue à l’Hôtel de Roquelaure par le Ministre délégué chargé du Logement, Patrice Vergriete. Simplification des normes, décentralisation des politiques du logement mais aussi lutte contre la vacance des logements à l’heure du ZAN : retour sur les temps forts de cette rencontre qui a été l’occasion de rappeler au ministre que la crise du logement n’épargnait pas les petites villes.

A la veille du lancement du Congrès de l’USH à Nantes et à quelques heures de la publication de l’arrêté reclassant plus de 150 communes en zone tendue, cette première rencontre avec le Ministre, Patrice Vergriete, a eu lieu dans une période particulièrement chargée.

Les échanges avec le nouvel occupant de l’Hôtel de Roquelaure ont tout d’abord permis de revenir sur un constat partagé : la France fait face à une crise du logement sans précédent. En effet, la construction est au ralentie, l’accession à la propriété se raréfie, le marché locatif se grippe et le secteur du logement social est en difficulté.

L’APVF a ainsi rappelé au Ministre que cette crise inédite du logement que traverse notre pays n’épargnait pas les petites villes. Une situation qui inquiète les élus locaux car les petites villes sont historiquement des lieux d’accession à la propriété pour de nombreux Français face à la flambée des prix de l’immobilier dans les grands centres-urbains. Déjà confrontées à des injonctions contraires entre les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre la pénurie de logements, les maires des petites villes doivent également faire face à une réduction de leurs capacités d’autofinancement et à un mur d’investissement pour financer la transition écologique.

Afin de désamorcer la « bombe sociale » du logement, les maires des petites villes ont donc fait part au Ministre de leur souhait de pouvoir disposer de moyens adaptés leur permettant de « refaire la ville sur la ville »(outils de maitrise foncière et de lutte contre la vacance notamment).

La délégation de l’APVF a également appelé à une simplification des normes dont la multiplication et la complexification croissante paralysent la production de logements et entraînent de nombreux surcoûts. L’ancien Maire de Dunkerque s’est ainsi montré très ouvert à un travail de simplification des normes. Il souhaite également ouvrir des discussions en matière de décentralisation des politiques du logement.

Bien que favorable à des expérimentations et à des adaptations territoriales de certains aspects de la politique du logement, l’APVF s’interroge toutefois sur une sortie de crise qui résiderait uniquement dans le transfert de nouvelles compétences sans la garantie de disposer des moyens et de l’ingénierie nécessaires. Les maires des petites villes ont ainsi rappelé que cet éventuel transfert de compétence posait une nouvelle fois la question de la refonte globale de notre système de fiscalité locale.

Parmi les autres chantiers d’actualité évoqués par le Ministre : la préparation d’un projet de loi afin de lutter contre les copropriétés dégradées ainsi que la refonte des zonages pour 2024 qui nécessite de mettre tous les acteurs autour de la table. Des travaux à l’Assemblée sont également à l’ordre du jour afin de lutter contre les excès de la location des meublés touristiques. Autant de sujets sur lesquels l’APVF se mobilise activement.

Lire le communiqué de presse de l’APVF diffusé à l’issue de cette rencontre

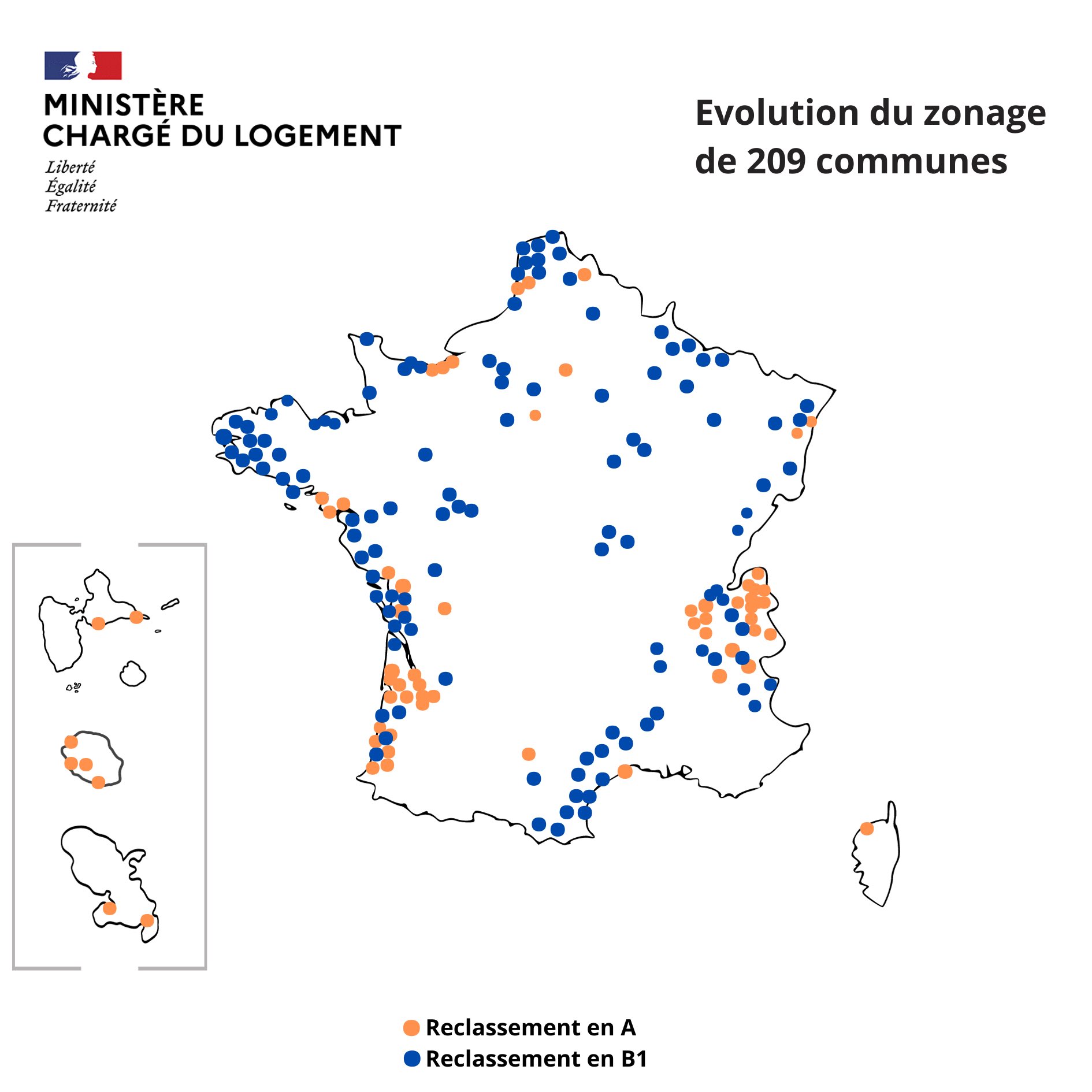

Reclassement en zone tendue : de nombreuses petites villes concernées

Le nouvel arrêté reclassant plus de 200 communes au titre du zonage dit ABC a été publié au Journal Officiel le 3 octobre. Très attendu depuis les annonces du CNR-Logement en juin dernier, cet arrêté permet notamment à 154 communes d’intégrer la « zone tendue » (A ou B1) alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 …

Le nouvel arrêté reclassant plus de 200 communes au titre du zonage dit ABC a été publié au Journal Officiel le 3 octobre. Très attendu depuis les annonces du CNR-Logement en juin dernier, cet arrêté permet notamment à 154 communes d’intégrer la « zone tendue » (A ou B1) alors qu'elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Cette nouvelle classification facilitera l’accès, pour les communes concernées et leurs habitants, à de nouvelles aides à l'investissement locatif et à l'accession à la propriété.

Parmi les nouvelles communes concernées par ce reclassement, se trouvent de nombreuses petites villes adhérentes à l’APVF comme Saint-Avé (56), Paimpol (22), Bischwiller (67), Château-Thierry (02), Dinan (22), Perros-Guirec (22) ou encore Wittenheim (68).

Dans un communiqué commun, les Ministres Patrice Vergriete et Thomas Cazenave ont indiqué que la liste des communes mentionnées dans l’arrêté a été affinée à travers des « concertations tenues avec les préfets de département et les élus locaux concernés ». Ce reclassement s’est également effectué à partir de « critères statistiques ».

Cette révision du zonage devrait notamment faciliter pour les communes reclassées la production de logement locatif intermédiaire. Le gouvernement a également annoncé dans le même temps que « d'autres propositions visant à accélérer le développement de l’offre de logement intermédiaire » seront présentées dans les prochaines semaines.

Cet arrêté devrait également permettre aux ménages résidant dans les 154 communes reclassées en zone tendue de bénéficier du Prêt à taux zéro (PTZ) dans un contexte où le PLF 2024 prévoit de recentrer ce prêt notamment sur les zones tendues.

Ce reclassement permet également de renforcer l’accessibilité du Bail Réel Solidaire (BRS) à travers un ajustement des plafonds de prix selon le niveau de tension foncière des communes.

Lire l’arrêté du 3 octobre 2023

Accéder à la liste des communes concernées par ce reclassement

Lire le communiqué commun des Ministres Patrice Vergriete et Thomas Cazenave

Création d’un fonds gouvernemental pour rendre hôtels, commerces et restaurants plus accessibles aux personnes handicapées.

Alors que la France a pris du retard en matière d’accessibilité des lieux publics aux personnes en situation de handicap, le lancement d’un fonds gouvernemental a été annoncé, lundi 02 octobre, pour aider les commerçants, restaurateurs et hôteliers à investir et à rénover leurs établissements en ce sens, notamment en vue des JO 2024. Comme …

Alors que la France a pris du retard en matière d’accessibilité des lieux publics aux personnes en situation de handicap, le lancement d'un fonds gouvernemental a été annoncé, lundi 02 octobre, pour aider les commerçants, restaurateurs et hôteliers à investir et à rénover leurs établissements en ce sens, notamment en vue des JO 2024.

Comme l’avait déjà dévoilé le président de la République lors du Comité olympique et paralympique du 19 juillet dernier, un fonds global pour la mise en accessibilité du pays est lancé dès cet automne. Sur un total de 1,5 milliard d’euros, en 2024, 500 millions d’euros seront débloqués pour des travaux dans des collectivités, mais aussi 430 millions d'euros pour des travaux dans les transports et 300 millions le seront pour des bâtiments publics et des universités.

Jusqu’en 2024, Jeux Olympiques obligent, les villes hôtes seront prioritaires, mais le fonds perdurera cinq ans.

Alors qu’on décompte un français sur six en situation de handicap aujourd'hui, des avancées sont cruciales. À ce titre, l'Etat souhaite lancer une vraie dynamique et « s’engage à prendre en charge 50 % du coût des travaux dans la limite de 20 000 euros », a expliqué Olivia Grégoire, ministre chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme

Les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5, soit les commerces, bars, cafés, restaurants et hôtels, pourront eux se partager 300 millions d’euros, avec 100 millions qui seront déployés entre novembre 2023 et la fin de 2024. Concrètement, dès le 2 octobre, les établissements de petite taille (TPE ou PME) peuvent déposer leur demande d’aide auprès d’un guichet. Toutes les informations sur ce fonds sont à retrouvé sur le site du ministère de l’économie et des finances.

3 questions à...Franck Chaigneau, Responsable du service programme petites villes de demain à la Banque des Territoires

Voilà maintenant 3 ans que le programme Petites Villes de Demain (PVD pour les intimes) a été lancé. Et l’offre des partenaires du programme, dont la Banque des Territoires, s’enrichit au service des communes lauréates. Franck Chaigneau, Responsable du service programme petites villes de demain à la Banque des Territoires revient pour l’APVF sur le …

Voilà maintenant 3 ans que le programme Petites Villes de Demain (PVD pour les intimes) a été lancé. Et l'offre des partenaires du programme, dont la Banque des Territoires, s'enrichit au service des communes lauréates. Franck Chaigneau, Responsable du service programme petites villes de demain à la Banque des Territoires revient pour l'APVF sur le nouveau dispositif de la banque : PVD+.

La Banque des territoires vient de lancer le dispositif PVD+ sur des fonds de la Commission européenne, à quels besoins répond-il ?

Le programme PVD, lancé en 2020 arrive désormais à mi-parcours. Après un premier temps consacré l’élaboration d’une stratégie de redynamisation et des projets qui en découlent, les petites villes du programme sont en train de passer en phase opérationnelle. Plus de la moitié ont déjà signé leur convention cadre, valant ORT dans la plupart des cas. Elles sont dans une étape de finalisation des plans de financement de leurs actions et sont parfois confrontées aux difficultés de la recherche de financements. Dans le même temps, de plus en plus de financeurs, à commencer par l’Europe, souhaitent orienter leurs fonds vers des projets concourant à la transformation écologique des territoires et expriment des attentes de plus en plus précises en matière de performance énergétique et environnementale. Les PVD qui souhaitent mobiliser ces financements « verts » peuvent avoir besoin d’une aide à l’identification des financements mobilisables, d’un soutien à la rédaction des dossiers de demandes, voire de conseils techniques pour mieux ajuster leurs projets aux critères de performances écologiques attendus. C’est tout cela que PVD+ leur apportera.

Toutes les petites villes pourront-elles accéder à ce dispositif ?

Toutes les villes du programme pourront y accéder dès qu’elles auront signé leur convention cadre et dans la limite de l’enveloppe de 5M€ mise à disposition par la Commission européenne. Cela représente environ 450 missions financées intégralement, soit la possibilité de couvrir quasiment une convention cadre sur deux. Nous n’avons pas souhaité organiser une sélection par appel à projets. Les demandes seront traitées au fur et à mesure de leur expression. Nous avons donc à cœur de simplifier au maximum la démarche des élus et de leurs équipes avec l’ouverture d’une plateforme en ligne de recueil des demandes. Elle est dès maintenant accessible depuis le site de la Banque des Territoires : https://www.banquedesterritoires.fr/offre-pvd-plus

Pourquoi l’Union européenne finance-t-elle PVD + ?

L’Europe déploie le programme InvestEU, dont l’objectif est de mobiliser une nouvelle vague d’investissements durables d’au moins 372 milliards d’euros sur la période 2021-2027 en utilisant la garantie budgétaire de l’Union européenne. En minimisant les distances parcourues, en relocalisant les activités et en finançant la rénovation énergétique des bâtiments au sein des petites villes, le programme PVD concourt aux objectifs de l’Union européenne en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030 et s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’investissement durable. Dans ce contexte, tout l’enjeu de PVD+ et de son inscription au sein de la plateforme de conseil InvestEU est de faire en sorte que les financements verts arrivent plus facilement jusqu’aux petites villes.

Le gouvernement dévoile son plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’école

Le 27 septembre, le gouvernement a annoncé un plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’école mobilisant autant l’éducation nationale, la police et la gendarmerie, la justice que le secteur de la santé. Ce plan s’appuie sur trois piliers : prévention, détection et solution, comprenant notamment la formation des personnels non-enseignants. On estime qu’un …

Le 27 septembre, le gouvernement a annoncé un plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’école mobilisant autant l’éducation nationale, la police et la gendarmerie, la justice que le secteur de la santé. Ce plan s’appuie sur trois piliers : prévention, détection et solution, comprenant notamment la formation des personnels non-enseignants.

On estime qu’un million d’enfants vivent actuellement dans une situation de harcèlement. Pour tenter d’apporter une solution, le gouvernement mobilise l’éducation nationale, les professionnels de santé, les forces de l’ordre comme la justice. Une batterie de mesures a été annoncée, prenant en compte trois aspects du problème : sa prévention, sa détection et sa solution.

Quelques mesures de prévention annoncées : formation des magistrats, des policiers et gendarmes, des enseignants, des éducateurs sportifs et des personnels non-enseignants payés par les communes. Un livret de prévention contre le cyberharcèlement sera diffusé, les policiers et gendarmes mais également les professionnels de santé dans les écoles iront également faire des présentations en classe.

Pour la détection des cas de harcèlement, un numéro vert sera notamment mis en place (le 3018), un questionnaire sera distribué à tous les élèves de CE2, un stage sera organisé pour les parents volontaires.

Des mesures d’intervention en cas de harcèlement sont prévues : changement d’établissement de l’élève harceleur, exclusion du réseau social qui a servi au délit, saisine systématique du procureur.

Une campagne de communication sera lancée à partir du 9 novembre dans les établissements scolaires et en ligne.

Victoire des associations d’élus : maintien du fonds de soutien aux activités périscolaires

Le gouvernement a rétropédalé sur la suppression du fonds de soutien aux activités périscolaire inscrit dans le projet de loi de finances 2024. De nombreuses associations d’élus, dont l’APVF, s’étaient opposées à cette suppression. Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires devait être divisé de moitié cette année avant d’être supprimé l’an prochain. …

Le gouvernement a rétropédalé sur la suppression du fonds de soutien aux activités périscolaire inscrit dans le projet de loi de finances 2024. De nombreuses associations d’élus, dont l’APVF, s’étaient opposées à cette suppression.

Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires devait être divisé de moitié cette année avant d’être supprimé l’an prochain. Des questions sur la prise en charge financières des temps périscolaires se posaient, malgré l’importance de ces temps pour la pratique d’activités sportives, artistiques et culturelles.

Les associations d’élus ont fait front uni contre cette mesure et ont été entendus par le gouvernement. Ce fonds ne devrait être ni diminué, ni supprimé l’an prochain.

Nous restons néanmoins vigilants pour ne pas voir ressurgir cette proposition au cours des prochaines années.

Télécharger le communiqué de presse commun du 29 septembre 2023.

Chaleur urbaine : un guide pour aider les collectivités à développer leurs projets !

Alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération locales, les réseaux de chaleur peuvent constituer un mode de chauffage utile à la transition énergétique des communes : France Chaleur Urbaine, un service numérique gratuit de l’Etat qui vise à accélérer la création de réseaux de chaleur, publie un guide à destination des collectivités. Avec France …

Alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération locales, les réseaux de chaleur peuvent constituer un mode de chauffage utile à la transition énergétique des communes : France Chaleur Urbaine, un service numérique gratuit de l’Etat qui vise à accélérer la création de réseaux de chaleur, publie un guide à destination des collectivités.

Avec France Chaleur Urbaine, les collectivités peuvent notamment :

- faire connaître le tracé de leur réseau, mais aussi les projets d’extension et le périmètre de développement prioritaire du réseau défini suite au classement automatique des réseaux de chaleur récemment entré en vigueur. Pour rappel, le raccordement des constructions neuves ou et des bâtiments renouvelant leur installation de chauffage au-dessus d’une certaine puissance sera obligatoire dans ce périmètre. La cartographie interactive mise à disposition par France Chaleur Urbaine permet aux collectivités de le faire connaître à leurs administrés ;

- identifier les potentiels de raccordement à l’adresse grâce à différents jeux de données ;

- disposer d’un espace partagé avec leur délégataire pour suivre les demandes de raccordement reçues via France Chaleur Urbaine.

Le guide publié s'articule autour de trois axes :

- Communication,

- Echange avec le délégataire,

- Prospection et prospective.

Télécharger le guide en cliquant ici

Sécurité des élus locaux : l'APVF auditionnée au Sénat

Le 26 septembre dernier, Igor SEMO, Maire de Saint-Maurice et Vice-président de l’APVF, a été auditionné par Catherine DI FOLCO, Sénatrice du Rhône (LR) dans le cadre de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires. Alors que les violences commises envers les élus locaux ont progressé d’un …

Le 26 septembre dernier, Igor SEMO, Maire de Saint-Maurice et Vice-président de l’APVF, a été auditionné par Catherine DI FOLCO, Sénatrice du Rhône (LR) dans le cadre de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires. Alors que les violences commises envers les élus locaux ont progressé d’un tiers entre 2021 et 2022, cette proposition de loi est particulièrement bienvenue pour les maires des petites villes.

La nécessité d’agir face à l’augmentation des violences envers les élus locaux

Alors que le nombre des violences verbales et physiques subies par les élus est passé de 1 720 en 2021 à 2 265 en 2022, Igor Semo a d’abord tenu à rappeler qu’aucune menace et violence envers les élus ne peut être légitime. Confrontés à un environnement juridique et technique de plus en plus complexe, les maires, en particulier dans les petites villes, sont en première ligne pour garantir la délibération collective ; les menacer revient à menacer nos institutions, les attaquer équivaut à attaquer la République, dans la personne de celles et ceux qui l’incarnent.

Afin d’alerter sur ce phénomène croissant, l’APVF avait donc déjà formulé plusieurs propositions pour améliorer la protection des élus : mobilisation renforcée des Parquets, clarification du droit concernant la protection fonctionnelle, allongement des délais de prescription en matière de diffamation, alignement des sanctions encourues sur celles des magistrats en cas d’agression et sur celles des personnes vulnérables en cas de harcèlement, etc.

Une proposition de loi accueillie globalement très favorablement par les maires des petites villes

En plus d’avoir rappelé les propositions de l'APVF sur ce sujet, Igor SEMO a exprimé la satisfaction des maires des petites villes concernant cette proposition de loi. Ainsi, l’APVF approuve la plus grande part des dispositions de la proposition de loi, particulièrement celles concernant l’aggravation et l’allongement des sanctions prévues par les textes contre les auteurs de violence et de menaces contre les élus.

De même, la nouveauté proposée dans l’article 12 est particulièrement bienvenue : elle permettrait en effet aux maires dont la plainte a été classée sans suite, d’avoir une réponse du Procureur, dans un délai d’un mois, sur les motivations d'une telle décision.

Malgré ces différentes mesures accueillies très favorablement, l’APVF a toutefois exprimé quelques réserves sur ce texte. Elle regrette par exemple l’absence de mesure permettant de protéger davantage les élus locaux pouvant être mis en danger par la diffusion malveillante de données (ex : création d’un délit d’atteinte à la vie privée par diffusion d’informations relatives à la vie privée d’une personne titulaire d’un mandat électif (ou candidat) permettant de l’identifier ou de le localiser).