ESPACE MEMBRE

Adoption au Sénat de la proposition de loi sur la PSC des agents publics territoriaux : une première étape vers la transposition de l’accord

Hier, mercredi 2 juillet 2025, les sénateurs ont adopté, à l’unanimité, la proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics territoriaux. Les membres de la Coordination des employeurs territoriaux (CET), dont l’APVF, signataires de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 se félicitent de ce vote. Ils saluent la qualité …

Hier, mercredi 2 juillet 2025, les sénateurs ont adopté, à l’unanimité, la proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics territoriaux.

Les membres de la Coordination des employeurs territoriaux (CET), dont l’APVF, signataires de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 se félicitent de ce vote.

Ils saluent la qualité des travaux du Sénat sur le texte et, en particulier, l’implication de la sénatrice Isabelle Florennes, autrice du texte, ainsi que celle du sénateur Catherine di Folco, rapporteur du texte.

Cette adoption constitue une première étape dans la transposition d’un accord issu d’une démarche inédite de dialogue social. L’adoption de cette loi est indispensable pour offrir une protection efficace face aux risques de la vie aux 1,9 million d’agents qui servent au quotidien l’action publique locale.

Pour être effective, cette transposition implique désormais que les députés puissent se saisir de la proposition de loi, dans le respect des équilibres et de l’économie de l’accord du 11 juillet 2023.

Aussi, les membres de la Coordination des employeurs territoriaux signataires de l’accord demandent au Gouvernement et aux députés d’inscrire sans délai ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

OFGL Chrono #25 – La péréquation financière au cœur des ressources du bloc communal

Le dossier thématique du pré-rapport de l’OFGL 2025 propose cette année un focus particulier sur la péréquation dans le bloc communal. A travers l’ensemble des mécanismes de fonds et dotations concernant les communes et les groupements à fiscalité propre, les flux de péréquation pour le bloc communal correspondent à 10,9 Md€ de ressources et …

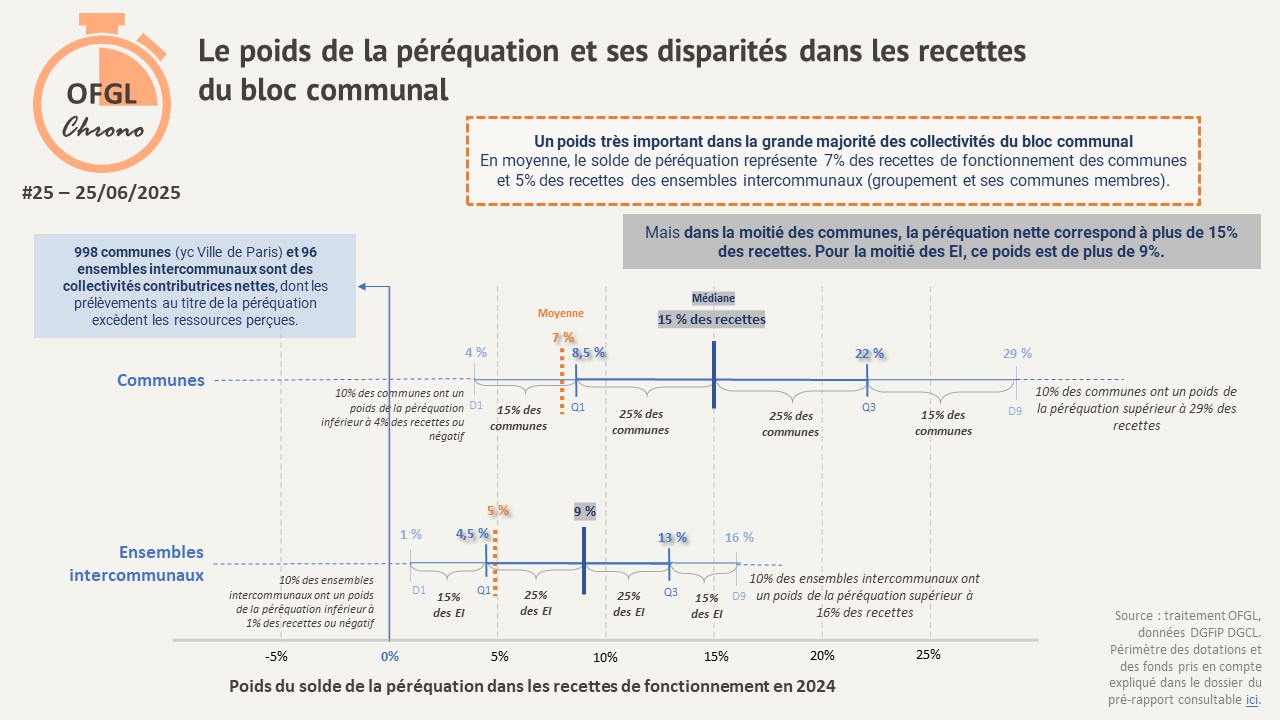

Le dossier thématique du pré-rapport de l’OFGL 2025 propose cette année un focus particulier sur la péréquation dans le bloc communal.

A travers l’ensemble des mécanismes de fonds et dotations concernant les communes et les groupements à fiscalité propre, les flux de péréquation pour le bloc communal correspondent à 10,9 Md€ de ressources et 3,6 Md€ de prélèvements, soit un solde de 7,3Md€ représentant l’équivalent de 101 €/habitant à l’échelle du bloc communal.

⬆️ Ce solde pèse fortement pour de nombreuses collectivités. Pour 75% des communes, il représente plus de 8,5% des recettes de fonctionnement, et pour la moitié des communes, il dépasse 15% de ces recettes. Pour la moitié des ensembles intercommunaux (groupements à fiscalité propre et leurs communes membres), ce poids est de plus de 9%.

Quand ils sont bénéficiaires nettes, les communes et les ensembles intercommunaux perçoivent en moyenne près de 130€/hab.

⬇️A l’inverse, pour 998 communes (dont la Ville de Paris) et 96 ensembles intercommunaux, les prélèvements au titre de la péréquation (écrêtements, FPIC, FSRIF, …) sont plus importants que les ressources éventuellement perçues à ce même titre. Il s’agit donc de collectivités contributrices nettes. En moyenne pour ces communes et ensembles intercommunaux, cette contribution représente l’équivalent d’environ 4,6% de leurs recettes de fonctionnement consolidées. Mais ces moyennes sont tirées par certains gros contributeurs : pour 75% de ces communes, leur contribution équivaut à moins de 2,7 % de leurs recettes de fonctionnement.

⏩ Qu’est-ce qui caractérise les territoires les plus contributeurs ou les plus dépendants à la péréquation ? Quelle est leur répartition géographique ? Ces différences de situation vis-à-vis de la péréquation se retrouvent-elles dans les résultats financiers 2024 des collectivités du bloc communal ?

La suite du dossier thématique éclaire ces questions, il est à lire ici : Télécharger le pré-rapport 2025 de l'OFGL

Toutes les infographies OFGL Chrono sont publiées sur la page LinkedIn de l’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales et sur data.ofgl.fr.

Covoiturage : une piste crédible pour améliorer la mobilité dans les petites villes ?

Dans les territoires ruraux et périurbains, le défi de la mobilité reste entier. Alors que les transports collectifs traditionnels peinent à couvrir l’ensemble du territoire, près de 20 millions de Français vivent dans des zones où les alternatives à la voiture individuelle sont limitées. Résultat : la majorité des déplacements s’effectuent encore en voiture personnelle, …

Dans les territoires ruraux et périurbains, le défi de la mobilité reste entier. Alors que les transports collectifs traditionnels peinent à couvrir l’ensemble du territoire, près de 20 millions de Français vivent dans des zones où les alternatives à la voiture individuelle sont limitées. Résultat : la majorité des déplacements s’effectuent encore en voiture personnelle, avec un coût économique et écologique croissant.

L’accès à la mobilité conditionne pourtant l’accès à l’emploi, aux soins, aux études, mais aussi à la vie sociale. Cette dépendance à la voiture individuelle constitue une contrainte particulièrement forte dans les petites villes et les zones peu denses, où le pouvoir d’achat est souvent plus faible et les distances à parcourir plus importantes.

Dans ce contexte, le développement du covoiturage du quotidien apparaît comme une solution complémentaire et accessible. Il connaît d’ailleurs un essor certain depuis la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), avec plus d’un million de trajets mensuels recensés début 2025. De nombreuses Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) se sont saisies du sujet, notamment pour les trajets domicile-travail.

Mais si le potentiel est réel, il reste encore largement sous-exploité. Le modèle actuel du covoiturage reste contraint par une réglementation peu adaptée aux réalités des petites communes. Le trajet doit être à l’initiative du conducteur, et la participation financière des passagers strictement limitée au partage des coûts. Résultat : peu d’incitations pour les conducteurs à faire des détours ou à adapter leurs horaires, notamment sur les trajets courts ou de moyenne distance.

Certaines plateformes, déjà bien implantées dans les zones rurales, affirment pouvoir mobiliser rapidement leurs communautés d’utilisateurs pour étendre ces nouveaux usages. Elles disposent d’un vivier conséquent d’automobilistes prêts à partager leurs trajets, à condition qu’un cadre clair et incitatif soit mis en place.

Le covoiturage à la demande ne nécessite aucun investissement en infrastructures lourdes, et peut venir compléter utilement l’offre existante, en valorisant les réseaux routiers et les véhicules déjà en circulation. Pour les collectivités, cela représente une opportunité à faible coût de renforcer l’attractivité de leur territoire et de lutter contre le sentiment d’isolement des habitants.

À l’heure où les défis écologiques, sociaux et territoriaux s’accumulent, encourager une mobilité plus solidaire et partagée dans les petites villes apparaît comme une voie pragmatique, à explorer sans attendre.

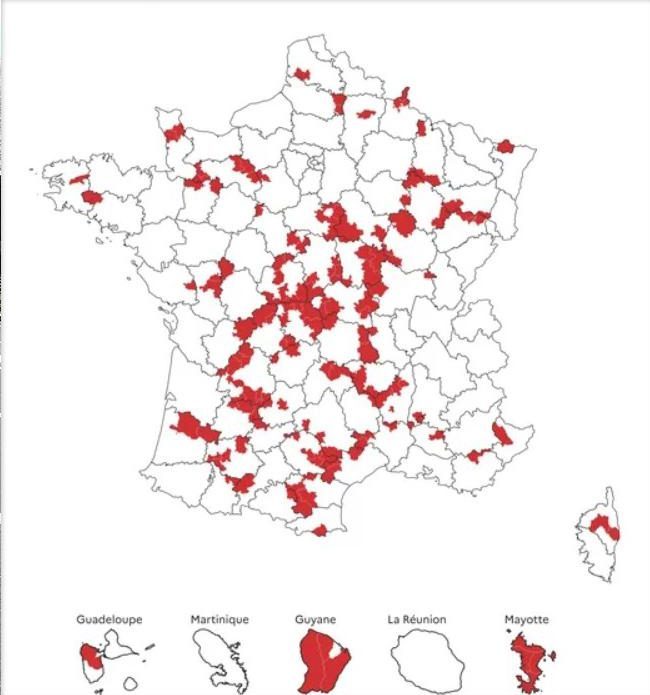

Déserts médicaux : 151 territoires ciblés par le gouvernement dès septembre

Le gouvernement a dévoilé une carte de 151 intercommunalités classées comme « zones rouges » en matière d’accès aux soins. Dès septembre, ces territoires bénéficieront d’un nouveau dispositif de solidarité territoriale : des médecins volontaires, issus de zones mieux dotées, y exerceront jusqu’à deux jours par mois. Cette mesure, présentée comme une première réponse aux …

Le gouvernement a dévoilé une carte de 151 intercommunalités classées comme « zones rouges » en matière d’accès aux soins. Dès septembre, ces territoires bénéficieront d’un nouveau dispositif de solidarité territoriale : des médecins volontaires, issus de zones mieux dotées, y exerceront jusqu’à deux jours par mois. Cette mesure, présentée comme une première réponse aux déserts médicaux, concernera plus de 2,5 millions de Français.

Ce dispositif de « solidarité territoriale », inscrit dans le pacte présenté au printemps, s’appuie sur les données de la DREES et sur des échanges avec les élus locaux. Il vise, selon le gouvernement, à amorcer une montée en charge nationale, pouvant aller jusqu’à 30 millions de consultations supplémentaires par an. Les médecins engagés bénéficieront d’un appui logistique, administratif et financier, avec la possibilité de se faire remplacer dans leur cabinet principal pendant leurs absences.

Si cette mesure est perçue comme un signal positif, son efficacité reste à démontrer. Plusieurs professionnels de santé redoutent une désorganisation de leur propre exercice, tandis que certaines collectivités pointent un risque de réponse fragmentaire à une problématique de fond.

L’Association des Petites Villes de France (APVF) accueille cette initiative comme un progrès partiel mais insuffisant. Elle souligne que 87 % du territoire national est touché par la pénurie de médecins, et que la réponse ne peut reposer uniquement sur la bonne volonté des praticiens. L’APVF appelle à une stratégie plus ambitieuse et mieux structurée, incluant une véritable régulation de l’installation des médecins, un soutien renforcé aux centres et maisons de santé, et une action plus cohérente sur la formation et l’attractivité des territoires sous-dotés.

Au-delà de cette carte, d’autres mesures sont en cours : suppression du numerus apertus, stages obligatoires hors CHU, simplification des procédures pour les médecins formés à l’étranger, ou encore élargissement des compétences de certains professionnels. Pour l’APVF, il faudra aller plus loin et faire de l’accès aux soins une priorité nationale appuyée sur une véritable stratégie territoriale.

Le dispositif annoncé constitue un début, mais les élus des petites villes attendent désormais des engagements plus clairs, mieux financés et durables pour faire reculer concrètement les inégalités d’accès aux soins.

Proposition de loi Gremillet de programmation de l’énergie : en commission, les sénateurs cherchent à amadouer les députés

Cet article a été rédigé intégralement par Localtis, partenaire de l’APVF Après son rejet par l’Assemblée nationale dans des conditions rocambolesques, la proposition de loi de programmation de l’énergie initiée par le sénateur LR des Vosges Daniel Gremillet a été adoptée en deuxième lecture ce 1er juillet par la commission des affaires économiques du Sénat. S’ils …

Cet article a été rédigé intégralement par Localtis, partenaire de l'APVF

Après son rejet par l’Assemblée nationale dans des conditions rocambolesques, la proposition de loi de programmation de l’énergie initiée par le sénateur LR des Vosges Daniel Gremillet a été adoptée en deuxième lecture ce 1er juillet par la commission des affaires économiques du Sénat. S’ils ont refusé le moratoire sur les énergies renouvelables porté par les députés de droite rejoints par le RN, les sénateurs ont accepté de modifier le texte qu’ils avaient adopté en première lecture en octobre dernier en reprenant certains amendements de l’Assemblée, dans l’espoir que celle-ci finisse par adopter la proposition de loi en deuxième lecture.

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté en deuxième lecture ce 1er juillet la proposition de loi "portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie(Lien sortant, nouvelle fenêtre)", portée par le sénateur LR des Vosges Daniel Gremillet, qui avait été largement votée en première lecture en octobre dernier au Palais du Luxembourg (lire notre article). Alors que l’examen du texte à l’Assemblée en première lecture s’est soldé par un rejet, le 24 juin, après l’adoption d’amendements fortement controversés, tels qu’un moratoire sur les énergies renouvelables ou la réouverture de la centrale nucléaire de Fessenheim (lire notre article), c’est donc sur un texte similaire à celui qu’ils avaient voté à l’automne dernier que les sénateurs membres de la commission des affaires économiques étaient invités à se prononcer.

Forte relance du nucléaire

"Il s’agit d’un texte crucial, qui doit fixer notre cap stratégique, pour relancer l’énergie nucléaire et développer les énergies renouvelables, afin de couvrir les besoins induits par la décarbonation et la réindustrialisation de notre économie", a affirmé Alain Cadec (LR-Côtes-d’Armor), corapporteur avec Patrick Chauvet (UC-Seine-Maritime). La proposition de loi porte une très forte relance du nucléaire, avec l’engagement de la construction de 27 gigawatts (GW) de "nouveau nucléaire" d’ici 2050, dont 6 EPR2 d’ici 2026 et 8 EPR2 d’ici 2030.

"Consciente de la nécessité d’aboutir rapidement sur ce chantier d’intérêt national, la commission des affaires économiques a fait le choix de modifier le texte voté par le Sénat en octobre dans le but de faciliter son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale", a indiqué la chambre haute dans un communiqué ce mardi.

Eolien terrestre : privilégier le renouvellement de l'existant

Les sénateurs ont ainsi "acté un recentrage du texte sur son volet programmatique" et intégré certains apports de l’Assemblée jugés "pertinents". Ils ont repris, sur le principe, la rédaction adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale de l’article 3, sur l’énergie nucléaire, et de l’article 5, sur les énergies renouvelables, qui maintient les objectifs du Sénat en intégrant les préoccupations de l’Assemblée nationale “car nous aurons besoin des énergies renouvelables les plus pilotables et ayant les meilleurs rendements dans le futur, conjointement à l’énergie nucléaire” a souligné Patrick Chauvet.

S’agissant du moratoire sur les projets éoliens terrestres, introduit à l’article 5 bis à l’Assemblée nationale, il n’est plus en navette au stade de l’examen du texte au Sénat, étant donné le rejet du texte par l’Assemblée nationale. La commission des affaires économiques ne soutenait pas de toute façon cet amendement des députés LR, rejoints par le RN, qui à ses yeux "présentait de lourdes difficultés, sur les plans juridique et économique". Cependant, "pour répondre aux inquiétudes des élus locaux à ce sujet", elle a souhaité conserver un apport sénatorial de première lecture, adopté à l’initiative du président Jean‑François Longeot (UC-Doubs) et du rapporteur pour avis Didier Mandelli (LR-Vendée) de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. "Cette mesure, plus souple, permet de fixer un cap stratégique sur le développement des projets éoliens terrestres, en précisant la nécessité de privilégier le renouvellement des installations existantes à l’implantation de nouvelles installations et de tenir compte de la planification territoriale", fait valoir la commission des affaires économiques.

Cette dernière appelle désormais le gouvernement à confirmer l’inscription annoncée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, "dès septembre prochain", de la proposition de loi de programmation telle qu’elle a été amendée et à attendre la fin de la navette parlementaire, avant de prendre son décret sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Polices municipales et FSI : forces complémentaires, non supplétives

Les représentants des associations d’élus étaient réunis ce mercredi 2 juillet à l’Hôtel de Beauvau pour un déjeuner de travail sur les Polices Municipales autour de Bruno Retailleau, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, et de François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d’État. Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine et vice-président de l’Association des petites villes de …

Les représentants des associations d’élus étaient réunis ce mercredi 2 juillet à l’Hôtel de Beauvau pour un déjeuner de travail sur les Polices Municipales autour de Bruno Retailleau, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, et de François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d’État. Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine et vice-président de l’Association des petites villes de France (APVF), participait à cette rencontre au nom de notre association.

Un nouveau cap pour les polices municipales

Ce rendez-vous marque la restitution du Beauvau des polices municipales. Lancée initialement par Dominique Faure, puis poursuivie par Nicolas Daragon, cette initiative avait été suspendue à la fin de l’année 2024 à la suite de la censure du gouvernement. Sa relance était attendue par de nombreux élus locaux et professionnels du secteur.

Au cœur des échanges : l’évolution d’un cadre d’action vieux de plus de vingt-cinq ans. François-Noël Buffet, désormais en charge du dossier, a réaffirmé la volonté gouvernementale de moderniser les polices municipales pour répondre à une double exigence : efficacité dans la sécurité du quotidien, et respect de la libre administration des collectivités territoriales.

Un chantier de réforme relancé

Lors d’une précédente réunion, les associations d’élus avaient pris connaissance des premières orientations du gouvernement en matière d’actualisation du rôle et des missions des polices municipales. Plusieurs axes de travail ont été identifiés : élargissement des prérogatives, judiciarisation de certaines procédures, évolution des moyens d’action, formation, mutualisation ou encore revalorisation des métiers. Cette fois, 29 mesures ont été concrètement présentées pour intégrer une boîte à outils règlementaire qui serait ensuite à disposition des maires.

Pour l’APVF, Romain Colas a rappelé un principe essentiel: les polices municipales ne sont pas des forces supplétives des forces de sécurité intérieure, mais bien des forces locales, au service des maires et des politiques de sécurité de proximité, dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales garantie par la Constitution.

L’égalité territoriale a également été rappelée comme un principe fondamental dans l’organisation de la sécurité. À l’heure où les attentes en matière de tranquillité publique sont fortes partout sur le territoire, les petites villes ne doivent pas être moins bien dotées en moyens de sécurité et de prévention que les grandes agglomérations. Si les polices municipales jouent un rôle croissant dans la réponse locale aux incivilités et à la délinquance, il appartient à l’État, dans le cadre de ses missions régaliennes, de garantir une présence et une action équilibrées de ses forces sur l’ensemble du territoire national.

Ce temps d’échange à Beauvau constitue une étape importante de restitution aux élus locaux avant la présentation du projet de réforme à la rentrée. Les associations d’élus, dont l’APVF, resteront mobilisées pour faire entendre la voix des maires dans les prochaines semaines.

La Banque des Territoires s'engage pour les campagnes

Cet article est à retrouver en intégralité sur le site de Localtis, partenaire de l’APVF Commerce, santé, logement, alimentation… La Banque des Territoires s’est engagée aux côté de l’État, vendredi 20 juin, à poursuivre son action en faveur des territoires ruraux. Acteur du plan France ruralités, elle a alloué 1,25 milliard d’euros de prêts et …

Cet article est à retrouver en intégralité sur le site de Localtis, partenaire de l'APVF

Commerce, santé, logement, alimentation... La Banque des Territoires s'est engagée aux côté de l'État, vendredi 20 juin, à poursuivre son action en faveur des territoires ruraux. Acteur du plan France ruralités, elle a alloué 1,25 milliard d’euros de prêts et d’investissements entre 2023 et 2024.

À l’occasion du comité interministériel aux ruralités qui s’est tenu à Mirecourt (Vosges), vendredi 20 juin (voir notre article), l’État et la Banque des Territoires ont signé un protocole de partenariat d’une durée de trois ans "pour accompagner le développement des territoires ruraux". "Grâce au réseau constitué par les Villages d’avenir, notre volonté est d’accompagner concrètement les élus et les porteurs de projets pour faire émerger des solutions durables et adaptées aux réalités locales", s’est félicité, dans un communiqué, le directeur de la Banque des Territoires, Antoine Saintoyant, qui a signé cette convention avec le Premier ministre, François Bayrou.

Le partenariat repose sur sept grands domaines d’actions : l’entrepreneuriat, le commerce, le logement, la préservation et la restauration des ressources naturelles, la valorisation des ressources agricoles et alimentaires, l’accès aux services et à la santé et l’appui et la sécurisation des élus dans leurs projets.

Pour ce qui est de l’entrepreneuriat rural, la Banque des Territoires mobilise ainsi 10 millions d’euros en fonds propres. L’objectif : accompagner 15.000 bénéficiaires et arriver à 2.500 créations ou reprises d’entreprise. En matière commerciale, elle va intervenir par des prises de participation au capital de sociétés à impact ou accompagner des projets de requalifications d’immobilier commercial. Elle investit 20 millions d’euros dans le développement d’une quinzaine de foncières rurales et 2 millions d’euros en crédits d’ingénierie pour la réalisation de leurs projets. De son côté, le gouvernement a annoncé vendredi que le fonds de soutien au commerce rural créé en 2023 dans le cadre du plan France ruralités allait être prolongé. 604 projets ont été validés dans 455 communes, pour un montant de 14 millions d’euros et 163 projets ont déjà été livrés et près de 440 autres projets sont en cours, a-t-il été précisé.

Rural consult, une réponse immédiate aux projets complexes

Dans le domaine de la santé, la Banque des Territoires apporte son soutien au dispositif des médicobus, dont le gouvernement veut accélérer le déploiement (seulement 11 bus sur les 100 promis pour fin 2024 ont été mis circulation à ce jour). Elle proposera également un nouveau prêt pour agir dans les déserts médicaux.

La Banque des Territoires va aussi aider les territoires ruraux à affiner leur stratégie de d’aménagement et à "renforcer les capacités opérationnelles de production du logement social ou abordable".

En 2023 et 2024, la Banque des Territoires a alloué 1,25 milliard d’euros de prêts et d’investissements aux territoires ruraux. En 2023, elle avait aussi lancé, dans le cadre du plan France ruralités, le service d’appui juridique et financier "Rural consult", dédié aux communes de moins de 5.000 habitants et intercommunalités rurales de moins de 50.000 habitants, dans le but de débrouiller des projets complexes. Accessible par téléphone (0970 808 809, prix d'un appel local) ou en ligne, ce service entièrement pris en charge par la Banque des Territoires, permet ainsi aux élus d'entrer directement en contact avec un réseau d'experts qui s'engagent à apporter des réponses immédiates ou sous 48 heures si la question demande un peu de recherche.

Énergies renouvelables : l’APVF s’oppose fermement au moratoire et défend la liberté des territoires

Alors que l’Assemblée nationale a récemment adopté un amendement instaurant un moratoire sur le développement des énergies renouvelables, l’APVF alerte sur les conséquences de cette décision pour les petites villes et rappelle l’importance de laisser les territoires libres de construire leur avenir énergétique. L’Association des Petites Villes de France (APVF), présidée par Christophe Bouillon, maire …

Alors que l’Assemblée nationale a récemment adopté un amendement instaurant un moratoire sur le développement des énergies renouvelables, l’APVF alerte sur les conséquences de cette décision pour les petites villes et rappelle l’importance de laisser les territoires libres de construire leur avenir énergétique.

L’Association des Petites Villes de France (APVF), présidée par Christophe Bouillon, maire de Barentin, et Loïc Hervé, vice-président du Sénat, a exprimé sa vive inquiétude après l’adoption en première lecture, le 19 juin dernier, d’un amendement visant à suspendre temporairement les projets solaires et éoliens sur l’ensemble du territoire. Ce vote a provoqué de vives réactions au sein du monde politique et des acteurs du secteur, tant les enjeux sont cruciaux pour l’avenir énergétique et économique de la France.

L’APVF rappelle que les petites villes sont souvent les lieux privilégiés d’implantation des énergies renouvelables. Dans ces territoires, les projets sont bien souvent construits en partenariat étroit avec les élus locaux et en concertation avec les habitants. Ces projets favorisent l’attractivité, créent des emplois non délocalisables, et permettent l’émergence de modèles de partage de la valeur entre collectivités, entreprises, agriculteurs et citoyens. À ce titre, ils représentent un véritable levier d’aménagement du territoire.

Imposer un moratoire unilatéral, c’est nier le rôle des collectivités dans la transition écologique. L’APVF réaffirme son attachement au principe de subsidiarité : les décisions doivent être prises au plus près du terrain, en s’appuyant sur l’expertise et l’engagement des élus locaux. La transition énergétique ne se fera pas contre les territoires, mais bien avec eux et par eux.

Par ailleurs, alors que les finances locales sont sous pression, renoncer au développement des énergies renouvelables, c’est aussi se priver de marges de manœuvre budgétaires importantes. L’APVF souligne qu’il est tout à fait possible de concilier bifurcation écologique et redressement des comptes publics.

Le rejet, le 24 juin, du texte de loi contenant le moratoire lors du vote solennel à l’Assemblée nationale constitue un signal rassurant. L’APVF salue cette décision, mais reste vigilante. Elle appelle l’ensemble des parlementaires à faire pleinement confiance aux élus de terrain pour garantir l’acceptabilité et la qualité des projets énergétiques portés dans leurs territoires.

L’enjeu est double : climatique et démocratique. L’APVF poursuivra son engagement en faveur d’une transition juste, territorialisée et co-construite.

Mobilité : état des lieux du financement actuel du service de transports publics

La direction des études de La Banque postale vient de publier un nouveau numéro de sa collection Accès Territoires, intitulé « Mobilités du quotidien : entre présent complexe et avenir incertain – Analyse de l’organisation et des comptes des AOM locales (2017 et 2024) ». L’objectif de l’étude est de dresser un état des lieux du financement …

La direction des études de La Banque postale vient de publier un nouveau numéro de sa collection Accès Territoires, intitulé « Mobilités du quotidien : entre présent complexe et avenir incertain - Analyse de l’organisation et des comptes des AOM locales (2017 et 2024) ».

L'objectif de l'étude est de dresser un état des lieux du financement actuel du service de transports publics réalisé par les collectivités locales.

Trois principaux constats ressortent de l’analyse :

- La nécessité d’un report modal de la voiture vers les transports publics a été pris en compte dans la législation. Cependant, sa gouvernance reste complexe et l’enjeu financier a été laissé de côté.

- Le financement actuel des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), aujourd’hui centré sur le versement mobilité, devrait être adapté.

- L’intérêt d’une analyse des comptes actuels des AOM pour comprendre les enjeux de demain.

Télécharger le lien de publication.

Infrastructures de transport : mailler le territoire et les petites villes

La conférence nationale Ambition France Transports, à l’initiative du Premier ministre François Bayrou, a été lancée à Marseille le 5 mai 2025. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi Zulesi, adoptée en 2023, relative au déploiement des Systèmes Express Régionaux Métropolitains (SERM). Cette conférence a pour objectif de tracer des perspectives de financement des …

La conférence nationale Ambition France Transports, à l’initiative du Premier ministre François Bayrou, a été lancée à Marseille le 5 mai 2025. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi Zulesi, adoptée en 2023, relative au déploiement des Systèmes Express Régionaux Métropolitains (SERM). Cette conférence a pour objectif de tracer des perspectives de financement des infrastructures de transport à horizon 2040, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires et de renouvellement de concessions stratégiques notamment autoroutières.

Présidée par Dominique Bussereau, Ancien ministre et expert reconnu des politiques de mobilité, la conférence du financement des mobilités, qu’il préside, vise à faire émerger des scénarios viables de financement en matière de route, rail, et mobilités du quotidien. La conférence doit rendre ses conclusions fin juillet, selon le Gouvernement.

Passer la vitesse sur les investissements

Les inquiétudes dans le monde des transports se cristallisent autour d’un mur d'investissements identifié par les professionnels du secteur mais aussi les élus qui alertent sur les besoins colossaux, d'une part pour financer les transports collectifs appelés à se développer massivement afin de décarboner les déplacements, mais aussi pour entretenir des infrastructures (routes, rail, ponts, gares, etc.) vieillissantes et dont la dégradation s'accélère avec le changement climatique. En chiffres, l’état des lieux est inquiétant et montre des besoins criants d’investissements :

- 3,5 milliards d’euros par an : montant estimé nécessaire pour maintenir et développer les infrastructures de rail et de route d’ici 2040 ;

- Près de 50% du réseau routier est désormais jugé en état médiocre ou mauvais, selon les données consolidées de la FNTP ;

- Les investissements publics dans les infrastructures de transport ont baissé de 20% depuis 2012, particulièrement dans les zones rurales et les petites agglomérations ;

- Plus de 100 milliards d’euros de besoin global pour les AOM (hors Île‑de‑France) dont environ 60 milliards hors Île‑de‑France ;

- L'âge moyen du réseau ferroviaire français atteint près de 29 ans là où, en Allemagne, il est de 17 ans, et en Suisse, référence mondiale en la matière, 15 ans.

Réseau routier : alerte sur le macadam

Le réseau routier français repose majoritairement sur les épaules des communes et des intercommunalités, qui assurent l'entretien de plus de 65 % du linéaire total, soit plus de 700 000 kilomètres de routes et 120 000 ouvrages. Une charge de plus en plus difficile à assumer, dans un contexte de hausse continue des coûts d’entretien notamment en raison du dérèglement climatique (intempéries, chaleurs extrêmes, cycles gel/dégel), qui accélère la dégradation des chaussées. Faute de nouvelles recettes, certains élus redoutent une dégradation très significative du réseau routier local dans les années à venir.

Dans le même temps il faut rappeler que 90 % des déplacements des Français se font encore en voiture, ce qui rend le bon état du réseau routier indispensable, y compris en zone rurale ou périurbaine.

Enfin, que faire des 9 300 km d’autoroutes concédées (soit 75 % du réseau national) dont les contrats arrivent à échéance entre 2031 et 2036 ? Ce patrimoine pourrait devenir un levier majeur de financement des mobilités décarbonées, alors que l'État ne capte aujourd’hui que 36 % en moyenne des péages via la fiscalité, et que le coût de remise en état est estimé à 5 à 6 milliards d’euros par l’Autorité de régulation des transports.

Les petites villes : le rôle d’amortisseur

Les petites villes, au fort rôle de centralité, sont les premières pénalisées par l’insuffisance chronique d’investissements dans les infrastructures routières. Dans le modèle économique actuel, elles jouent le rôle d’amortisseur : les collectivités locales assument la charge croissante de l’entretien du réseau, tandis que l’État capte l’essentiel des recettes générées par son usage (taxes sur les carburants, immatriculations, amendes, péages…)

Une conférence sur l’ambition des transports ne saurait faire l’impasse sur les réalités du bloc communal, pilier des mobilités du quotidien et garant de l’égalité territoriale. La mobilité ne se résume pas aux grandes lignes ferroviaires ou aux enjeux strictement urbains : elle commence dans nos communes.

Avec la contraction continue des budgets des collectivités locales, le risque d’un effondrement de l’investissement dans les infrastructures de transport devient tangible. Si les communes et intercommunalités ne peuvent plus entretenir ni moderniser leur réseau routier, les conséquences seront multiples : frein au développement économique local, affaiblissement de l’attractivité des petites villes, déséquilibre de l’accès à l’emploi et fragilisation du tissu industriel et artisanal qui dépend directement de la mobilité des biens et des personnes.

Or, chaque euro investi dans les infrastructures génère de l’activité, de l’emploi local non délocalisable, et participe à la transition écologique. L’accessibilité des petites villes, condition de leur survie économique, sociale et démographique, repose d’abord sur des routes praticables et sûres. Ne pas investir aujourd’hui, c’est condamner demain les territoires à la relégation.

L’APVF appelle à une politique nationale qui prenne en compte les besoins de nos territoires : financement pérenne des infrastructures locales, ouverture de la compétence mobilité pour les EPCI volontaires, et association pleine et entière des élus aux grandes décisions nationales, qu’il s’agisse des SERM ou de l’avenir des concessions autoroutières.